La

neoyorquina escribió los 38 poemas del volumen en un momento

extraordinario, entre marzo y mayo de 2020, con el avance mundial de la

Covid-19.

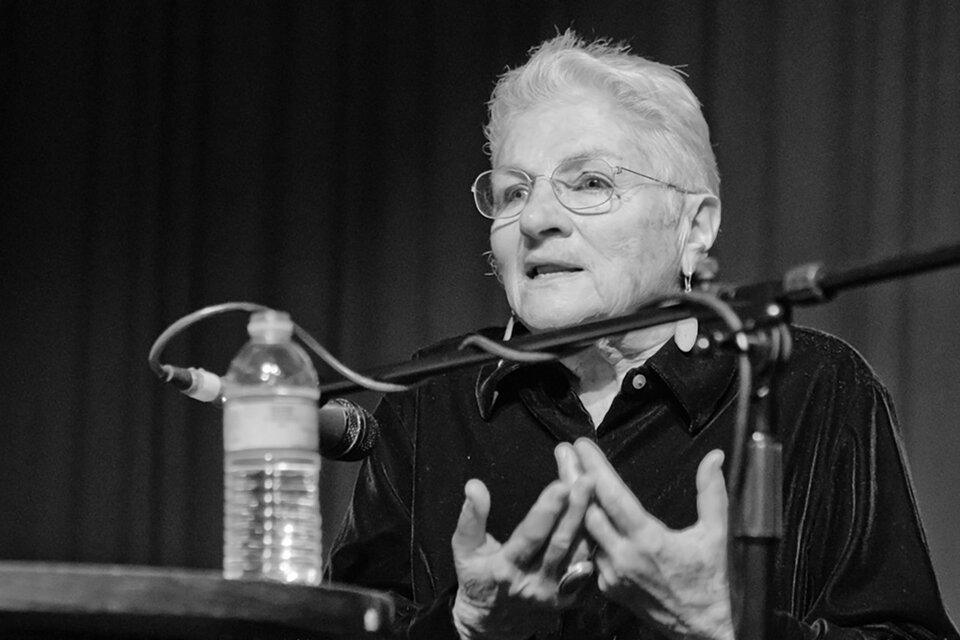

A los 83 años, la poeta beat escribe poemas con el temblor indómito de las preguntas. Una constante en la prodigiosa vida de Margaret Randall -militante feminista, activista social, autora de más de 150 libros de poesía, ensayo e historia oral-

ha sido la contracultura y la búsqueda de justicia. En México, adonde

llegó a principios de los años '60 con Gregory, su primer hijo de 10

meses, fundó la revista bilingüe de poesía El corno emplumado - The Plumed Horn,

junto al poeta mexicano Sergio Mondragón, su pareja entonces y el padre

de dos de sus hijas, Sarah y Ximena. La revista difundió por primera

vez en español a Allen Ginsberg y a Ernesto Cardenal en inglés.

La poeta neoyorquina -criada en Albuquerque- apoyó la

lucha de los estudiantes mexicanos en el '68, y sufrió la represión

cuando dos paramilitares entraron a su casa y le quitaron el pasaporte.

Ella y sus cuatro hijos -la última es Ana, que tuvo con el poeta

norteamericano Robert Cohen- se exiliaron en La Habana. Durante la

intensa década que vivió en Cuba conoció a Rodolfo Walsh, fue amiga de

Roberto Fernández Retamar y colaboró en la Casa de las Américas. Después del triunfo de la Revolución Sandinista, vivió en Nicaragua, hasta que en 1984 regresó a su país.

El gobierno estadounidense intentó deportarla porque sus libros

“estaban en contra del buen orden y la felicidad de los Estados Unidos”.

Acompañada por un gran número de escritores y otras personalidades,

como Norman Mailer, Arthur Miller, Kurt Vonnegut y Toni Morrison, la batalla por la reintegración de su ciudadanía duró cinco años. También

estuvo en Vietnam del Norte en 1974, durante los heroicos últimos meses

de la guerra de los Estados Unidos en ese país, “donde los paisanos en

bicicleta/ resistieron al ejército más grande el mundo/ y

prevalecieron”, escribió en el poema “David contra Goliat, el invasor”.

A los 50 años descubrió su lesbianismo, se enamoró de la pintora Barbara Byers -“el amor de mi vida”, la define-, su compañera desde hace 34 años, con la que se casó en 2013.

“Con los pocos, me levanté/ contra los muchos./ Tomé mi puesto/ en

batallas hercúleas/ mientras los camaradas caían/ a mi alrededor./

Combatí a un gobierno/ que intentó deportarme/ porque no le gustaba/ lo

que escribía/ ni que fuera una mujer/ que no iba a pedir perdón./ En la

lucha/ el propio movimiento/ impulsa/ y una no se detiene,/ porque

movimiento/ es energía./ Pero esta ofensiva/ contra el virus/ es

defensiva por naturaleza./ Hay que refugiarse en el lugar,/ mantener la

calma, resistir/ en el silencio unísono/. Nuestro desafío: construir/

fuerza ofensiva/ a partir de/ una posición defensiva,/ como el polen de

una flor/ cuando la abeja/ entra”, plantea la poeta en “Como el polen de

una flor”, incluido en Estrellas de mar sobre una playa. Los poemas de la pandemia, edición bilingüe con traducción de Sandra Toro,

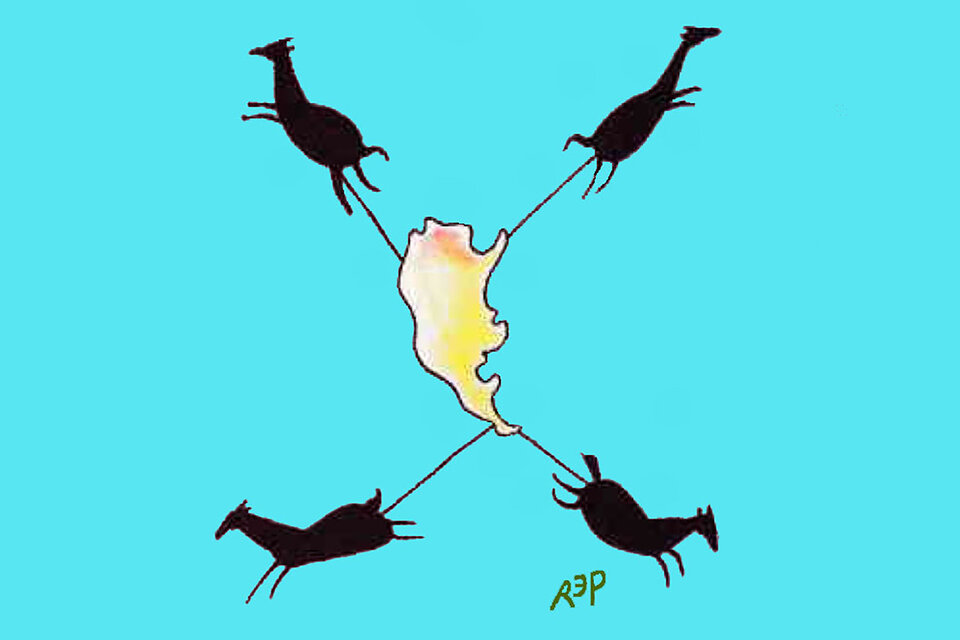

que inaugura la colección “Concierto animal”, homenaje a la poeta

peruana Blanca Varela, dirigida por el poeta colombiano Fredy Yezzed, de

la editorial Abisinia. La bellísima edición de este - libro -que tiene

mosaicos marroquíes y pinturas de Byersse- se presentará este miércoles

22 a las 21 por el Facebook Live de RITA (Red de Investigaciones de

Tecnología Avanzada) de la bogotana Universidad Distrital Francisco José

de Caldas.

En el prólogo del libro, Randall (Nueva York, 6 de diciembre de 1936)

cuenta que escribió los 38 poemas en un momento extraordinario, entre

marzo y mayo de 2020, con el avance mundial de la Covid-19. “Yo creo que

la poesía -el arte en general- es tan necesaria para la vida como lo es

el aire, el agua, el sustento, la salud. Quizás es mucho pedir que

transforme al mundo, pero sensibiliza a la gente y la hace cuestionar,

soñar, cambiar, transformar sus relaciones humanas, sus comunidades y

naciones”, dice la poeta estadounidense desde Albuquerque en la

entrevista con Página/12.

-“Queremos creer que este espanto/ va a cambiarnos el futuro para

mejor./ Y no sabemos”, escribís en uno de los poemas. Como poeta, como

militante feminista y activista social, ¿qué importancia tiene dar

testimonio de este “no saber” a través de la poesía?

-Detesto esa absoluta seguridad que suelen tener los militantes de

cualquier movimiento... o cualquier persona, realmente. Por eso, me

interesan las preguntas más que las respuestas. Cuando digo que

“queremos creer que este espanto / va a cambiarnos el futuro para mejor.

/ Y no sabemos” es que realmente no sabemos cómo esta pandemia va a

cambiar al mundo, en cuanto a la salud, en cuanto a lo económico, en lo

social y cultural. Los gobiernos han respondido de formas muy diversas.

Lo que se ha evidenciado es que necesitamos profundos cambios

sistémicos. Y no sabemos si esa necesidad va a quedar en promesas o si

va a poder materializarse de alguna manera. Lograr ese cambio necesario

es responsibilidad nuestra.

-“Quiero pasar por esto/ con dignidad también,/ con mis ideales

pintados/ en carteles bien altos”. ¿Cómo estar con los otros en tiempos

en que por cuestiones sanitarias se impone la distancia socia, cuando lo

que hizo tu generación fue pelear para achicar las distancias que

generan las desigualdades?

-Bueno, mi generación peleó por achicar las distancias que generan

las desigualdades, es cierto. Pero ojo: no todas las desigualdades. Más

bien, trabajamos por reducir las distancias de clase, pero no prestamos

suficiente atención a las desigualdades de género, de raza. No

consideramos la realidad de los homosexuales, los trans, las personas

con discapacidades físicas o mentales. Siempre dejamos afuera algún

grupo. El distanciamiento social, tan necesario en tiempos de pandemia,

no es el problema, sino el hecho de dejar afuera grandes grupos

sociales. Mi ideal es que todos y todas tengan voz y voto.

-¿Cuándo comenzó tu conciencia política y social, tu militancia? ¿Quiénes fueron los que te ayudaron a luchar?

-Nací en 1936 y crecí en los años '50, años terribles de una

sofocante hipocresía social, sobre todo para la mujer. Creo que he sido

luchadora desde mi infancia, pues fui víctima de incesto por parte de mi

abuelo materno y creo que los que sufrimos la injusticia siempre

buscamos la justicia. Después, participé en el movimiento estudiantil

mexicano en el '68. La Revolución cubana fue muy impactante en mi vida,

así como los sandinistas nicaragüenses de principios de los '80. Y tuve

la suerte de tener mentores importantes: artistas, poetas,

revolucionarios.

-En la década del '60 viviste en México y fundaste la revista bilingüe El Corno Emplumado - The Plumed Horn. ¿Qué perspectiva cultural y política te aportó la experiencia mexicana?

-Llegué a México como madre soltera con mi hijo de diez meses a fines

del '61. Vivir en México me dio una fuerte lección en cómo mi país de

origen, Estados Unidos, intenta controlar y explotar a los países dentro

de su órbita. Además, México es un país muy rico en culturas indígenas y

tiene la política de dar refugio a gente perseguida de todas partes.

Vivir allí durante los turbulentos años '60 fue una experiencia muy

rica. A través de la revista, además, conocí a poetas y artistas de

muchas partes (durante la vida de la revista publicamos más de 700

personas de 35 países). Todo eso me aportó muchísimo.

-En el prólogo de Estrellas de mar sobre una playa recordás

la solidaridad de larga data de Cuba, que suele enviar médicos a los

países que más lo necesitan. ¿Cómo fue tu vida en La Habana y qué

impacto tuvo en tu formación?

-Tuve la suerte de vivir en Cuba durante la segunda década de la

revolución. Fueron los años gloriosos del proceso. Allí participé en un

proceso de cambio social que me enseñó que la justicia es posible. No

fue ni es un proceso perfecto, pero motivó una gran esperanza en toda

América latina y en el mundo. La solidaridad de los médicos cubanos que

viajan a los rincones más apartados con sus conocimientos es única.

Escribí un libro, Exporting Revolution: Cuba's Global Solidarity, que

Duke University Press publicó en 2017. Ese libro cuenta la solidaridad

no solamente de los trabajadores cubanos internacionalistas de la salud

sino de sus maestros, militares, ingenieros y científicos. Conocí

personalmente a muchos internacionalistas cubanos: a la maestra de

quinto año de primaria de mi hija menor, que fue por dos años a

Nicaragua, a un amigo que peleó en Angola, a un científico social que

trabajó en Haití y una doctora que fue a Eritrea. Todos brillantes,

cariñosos y abnegados.

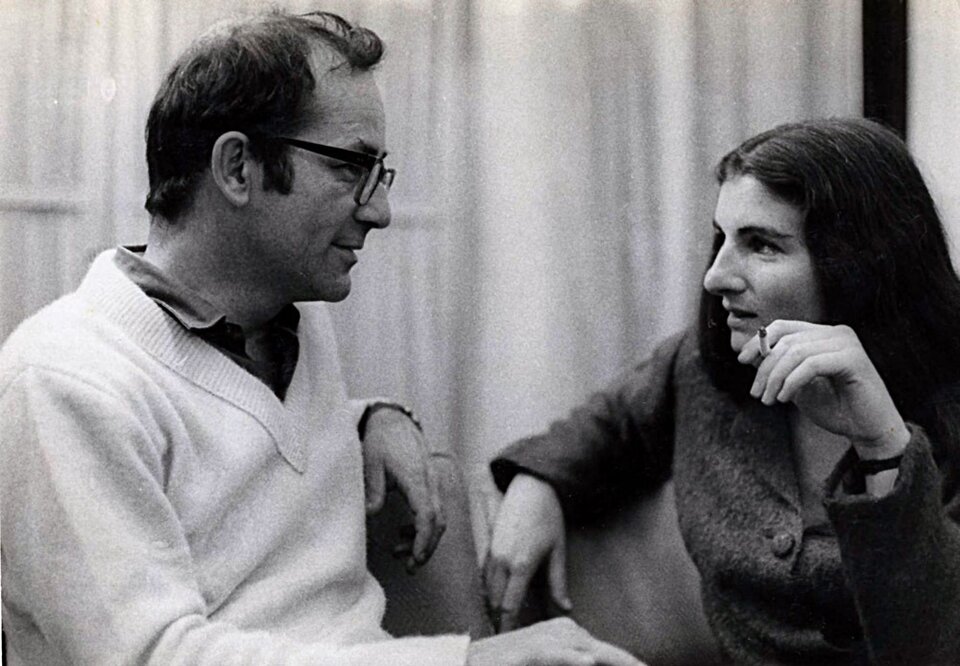

-Hay una foto muy bonita en la que estás con Rodolfo Walsh en

Cuba. ¿Me contás el backstage de esa foto? ¿De qué estaban conversando?

-No me acuerdo de lo que estábamos hablando en el momento de tomar

esa foto. Recuerdo que estábamos en el aeropuerto de La Habana. Walsh

acaba de arribar para participar en el jurado Casa de las Américas de

1970. Yo tambien fui jurado ese año, aunque él estaba en el género de

testimonio y yo en el de poesía. Allí nos conocimos y entablamos una

amistad que duró hasta su muerte, aunque ya lo conocía por referencia,

pues había leído su libro Operación masacre. Yo empezaba a escribir testimonio en aquellos años.

-¿Qué impacto tuvo en tu poesía, en tu escritura, leer a Vallejo, a Gelman, a Cardenal?

-Leer a Vallejo me cambió el concepto del lenguaje, a pesar de

que yo escribo en inglés y leía a Vallejo en español. Ernesto Cardenal

fue una de las grandes voces latinoamericanas de mi generación. Estuvo

con nosotros desde los primeros números de El Corno Emplumado, y

la revista lo publicó por primera vez en inglés. Y a Gelman le considero

uno de los mejores poetas de todos los tiempos. Fue otro que cambió el

lenguaje. Seguramente todos ellos, así como muchos otros, tuvieron una

influencia en mi obra. Aunque debo decir que reconozco influencias

diversas: del paisaje desértico del suroeste norteamericano, de las

ideas y de la vida común.

-Tal vez uno de los momentos más dolorosos en tu vida fue cuando

regresaste a Estados Unidos y quisieron deportarte invocando la ley MC

Carran-Walter de Inmigración y Nacionalidad, de 1952. ¿Por qué el

gobierno de Reagan consideró que las opiniones expresadas en algunos de

tus libros estaban “en contra del buen orden y la felicidad de los

Estados Unidos”?

-Fue doloroso, sí, pero más que nada fue un reto: luchar por la

libertad de expresión frente a un gobierno de derecha que había negado

la entrada a Estados Unidos a muchas personas valiosas. Esos cinco años

me enseñaron mucho. Tuve mucho apoyo, así que me enseñaron también el

valor de la solidaridad. La orden de deportación en mi contra fue por

opiniones expresadas en algunos de mis libros. Esa lucha tuvo lugar

durante la presidencia de Reagan, un presidente de derecha. Sin embargo,

si tuviera que pelear hoy por lo mismo, dudo que ganaría. La

administración de Trump sobrepasa cualquier otra en términos de

fanatismo y criminalidad; es verdaderamente fascista.

-“Todo odiador tiene su momento/ en la historia”, se lee en otro

poema de tu libro. ¿Pensaste en Trump cuando escribiste estos versos?

-Claro que pensé en Trump. Pero tambien en anteriores odiadores de la

historia: los que lucharon en contra de los indios, los que trajeron a

los esclavos, los que mantuvieron a ciudadanos de origen japonés en

campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, y los que

dejaron caer las primeras bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki,

así como los policías que rutinariamente matan a hombres y niños negros

hoy en día. A través de la historia, y en todos los países, han existido

los que odian y manejan su odio matando a gusto.

-De cara a las próximas elecciones, y de acuerdo a las

últimas encuestas que hablan de una ventaja de Biden (52%) contra Trump

(37%), ¿cómo imaginás el futuro político de Estados Unidos?

-Yo temo que Trump gane, si no por las buenas, por las malas.

-¿Cómo sería ganar por las malas?

-Los republicanos han estado metiéndose con el voto por muchos años.

Ha habido fraude con las máquinas de votar, intimidación a las

comunidades negras y otras minorías, “gerrymandering” (no sé cómo

decirlo en español, es una redistribución de las áreas votantes para

favorecer a los republicanos) y muchos otros métodos. Un método que fue

apoyado por la Corte Suprema esta semana es una ley en contra de los que

salen de las cárceles después de haber cometido un crimen federal, que

no tienen derecho al sufragio de por vida. Todos estos cambios favorecen

a los republicanos, los blancos, los ricos. Cuando digo que puede ganar

por las malas, me refiero a todo eso. Pero está el temor, también, de

que aun ganando Biden, Trump podría negarse a salir de la presidencia.

Un especie de golpe de estado sin sangre. Y es que el hombre tiene un

sólido apoyo todavía en varios sectores, entre ellos los militares. De

hecho, en 2016 Hillary Clinton ganó miles de votos más que Trump, pero

perdió por la maniobras del Colegio Electoral. Es que, créase o no,

vivimos en “una república bananera”.

La ficha

Margaret Randall, matriarca sabia e incansable, ha sido

reconocida en 1990 con el Premio Lillian Hellman y Dashiell Hammett para

escritores víctimas de la represión. En 2019 ganó el premio Poeta de

Dos Hemisferios de Poesía en Paralelo Cero (Quito, Ecuador) y recibió la

Medalla Haydée Santamaría de Casa de las Américas (La Habana, Cuba). En

2020 fue merecedora del Premio George Garret Prize de la Asociación

Estadounidense de Escritores y Programas de Literatura (AWP). En 2018

salió su poesía reunida en el libro Time’s Language: Selected Poems 1959-2018 (Wings Press, San Antonio, Texas). En español están publicados varios de sus libros, como Las mujeres, Todas estamos despiertas hoy. Testimonios de la mujer nicaragüense hoy; Contra la atrocidad y la antología poética Esto sucede cuando el corazón de una mujer se rompe y Como si la silla vacía,

doce poemas que hablan con claridad y precisión acerca de la realidad

de los desaparecidos en América Latina. En 2002 se filmó The Unapologetic Life of Margaret Randall (La vida sin complejos de Margaret Randall), un documental de una hora de duración, dirigido por las cineastas Lu Lippold y Pam Colby.

Textual

La pandemia mira y elige

Una está confinada en una casa amplia y luminosa

con una alacena bien surtida,

otra en un sótano húmedo

o en una carpa indigente.

Una se sienta frente a la pantalla

de su pc a disfrutar de la explosión

cotidiana de hilaridad

que genera esta plaga mortífera.

Otras no pueden escapar de la mano

Traicionara de un tío o del cinturón del

papá: su cuarentena personal de

pesadilla diurna.

Uno se queja de su incapacidad para

trabajar desde la casa, mientras la vecina

se prepara con lágrimas en los ojos

para una guardia de hospital.

En esto estamos todos juntos

pero no somos iguales.

Como todo atacante, la pandemia

mira y elige.

*Poema publicado en Estrellas de mar sobre una playa (Abisinia).