jueves, 16 de junio de 2022

jueves, 2 de junio de 2022

Rosenkrantz y el desprecio del populismo

Por Julián Axa

Fuene:Ramble Tamble

En esta nota Julián Axat escribe sobre el discurso del juez de la Corte, Carlos Rosenkrantz, en su reciente viaje a Chile, y sostiene que ese tipo de posicionamiento demuestra -más que nunca- la necesidad de construir una corte de mayor número; plural y representativa, que exponga otras posiciones y valores. Colocando la defensa de los derechos humanos, minorías, vulnerables por encima de odios, facciones y mezquindades.

Por Julián Axat*

(para La Tecl@ Eñe)

Hace pocos días, el juez de la Corte, Carlos Rosenkrantz, viajó a Chile a dictar una conferencia por la apertura del Año Académico 2022 de la Universidad de Chile. Allí leyó una ponencia titulada «Justicia, Derecho y Populismo en Latinoamérica» (que se puede escuchar completa aquí: https://www.youtube.com/watch?v=RWPv-O4pKa0&feature=emb_logo) y en la cual se despacha abiertamente sobre el “populismo” aludiendo al fenómeno que “me perturba”, “especialmente porque creo que la única solución para nuestros pueblos es insistir en el modelo de la democracia constitucional».

La versión sobre el concepto de “populismo” que maneja el cortesano pertenece a la prosapia del liberalismo ortodoxo cuyos elementos él mismo define en su exposición: “el primero es más bien filosófico y es el hecho de que el populismo presupone una entidad colectiva, supra-individual, cuya existencia, aunque sus contornos nunca son definidos con precisión, es autónoma e irreducible a la de sus integrantes… El segundo rasgo es que, no solo cambia el cómo, sino que también pretende el quién de la acción política, pues pretende cambiar el sujeto y el destinatario de lo que políticamente hacemos. En este sentido, más allá de muchas diferencias relevantes, en todas las narrativas populistas el pueblo es el criterio validante por antonomasia».

Es evidente que esta idea de populismo, en nuestro país tiene una genealogía larga que puede rastrearse en la sociología de Gino Germani o Torcuato Di Tella, pasando por juristas de la talla de Carlos Nino, o más cerca en el tiempo, por constitucionalistas como Roberto Gargarella.

En el fondo, más allá de ciertos matices, todos ellos cuando hablan en argentina de “populismo” se están refieriendo claramente al peronismo; y al modo de categorizar el fenómeno como abordaje claramente despectivo, algo que no pierde su linaje teórico y su afiliación política.

Laclau, Nino y Rosenkrantz

Laclau y Nino son dos casos paradigmáticos para colocar el concepto de populismo en el centro del debate. Ambos partían de presupuestos teóricos y compromisos políticos distintos. El primero del marxismo, especialmente Althusser y Gramsci.

En Laclau la categoría populismo tiene un sentido positivo y fue inspiradora de sectores relevantes de gobiernos como los de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, para pensar las instituciones y sus dinámicas de acumulación política.

Nino fue, en cambio, asesor del presidente Raúl Alfonsín, dio clases en Universidades Norteamericanas inspirándose en teorías como las de John Rawls, Ronald Dworking y el constitucionalismo americano. Su mirada del fenómeno populista es claramente negativa y las emparenta con los poderes de excepción y las teorías de Carl Schmitt que justificaron gobiernos autoritarios.

Para ambos, no queda duda que el populismo -en la argentina- se vincula con el fenómeno peronista. Laclau identificaba el presidencialismo, el personalismo y su versión de populismo peronista como vehículo más eficaz para el cambio social. En cambio Nino, veía al peronismo como un desvío hacia el presidencialismo autoritario, por eso defendía el ideal de la democracia deliberativa, asumiendo que el intercambio de ideas y la búsqueda de consensos –en el sentido de Habermas– como el combustible de la democracia moderna constitucional.

Más allá de las diferentes fuentes teóricas en las que abrevan, tanto Laclau y Nino se posicionaban políticamente desde lugares que no negaban y hacían explícitos. Si “el peronismo es el hecho maldito de un país burgués” (J. W. Cook), teorías como las de Laclau y Nino reflejan en el fondo dos modos de ver y discutir afincados en una dinámica institucional concreta, que no alcanza a dimensionar del todo el rizoma peronista. En todo caso, la grieta en torno al concepto populismo, es un fórceps conceptual que tiene que más que ver con el enfoque ideológico político, que con un “tipo ideal” meramente académico.

Para el cientista político italiano Loris Zanata, no hay modo de identificar al populismo argentino sin el peronismo. Por eso, a diferencia de Carlos Nino, cuyo posicionamiento ideológico político –como dijimos- era más que claro, el juez Rosenkrantz postula un ente abstracto llamado populismo al que no llama nunca “peronismo”; aunque por su tono parece hacer notar esa referencia bajo un eufemismo.

Recordemos que se trata de un juez invitado como juez (lo que supone fingir cierta imparcialidad) esbozando cierta posición neutral a la apertura de un año académico de una Universidad extremadamente conservadora contraria al espíritu del gobierno (populista) recién asumido. Por lo que para esos receptores el titulo de la ponencia parece música e sus oídos (si escuchamos antes al Decano presentador Pablo Ruiz Tagle, se elogiará al juez argentino ¡por su coraje en el precedente 2×1!). Y cuando enfatiza “el populismo me perturba”, el nivel de análisis se transforma en un sesgo absolutamente despreciativo, dirigido al actual gobierno de su país y a todos aquellos que tengan la misma causa u origen.

«El populismo plantea desafía directo al espíritu del liberalismo sencillamente porque degrada la importancia de la responsabilidad individual en la medida en que supone la primacía de una entidad supraindividual trascendente e indefinida, lo que necesariamente degrada la importancia que debe tener nuestras decisiones en la conformación de nuestro destino personal.” Continuó Rosenkrantz en su discurso, y este tinte peyorativo con que se trata al populismo (eufemísticamente) abstracto/neutro apunta –en última instancia- a la incapacidad de los individuos y grupos que adhieren a los liderazgos y movimientos. Incapacidad que se sostiene en la presunción de la imposibilidad de esos sectores de mantener alguna forma de racionalidad en el largo plazo. Ya sea por su limitada cultura, o por un abrumador contexto de necesidades, no se les reconocerá capacidad para el auto-gobierno. Los análisis de este tipo culminan generalmente en una escena en la que esta incapacidad de los sectores populares es condición de posibilidad de la manipulación y la demagogia (el mito del pancho, la coca y la movilización a los espacios públicos).

Derecho, escasez y necesidades

En una segunda parte de su alocución, Rosenkrantz señaló: “… Una afirmación muy insistente en mi país, que yo veo como un síntoma innegable de fe populista, según la cual, detrás cada necesidad, siempre debe haber un derecho… En las proclamas populistas hay siempre un olvido sistemático de que detrás de cada derecho hay un costo. Se olvida que si hay un derecho, otros, individual o colectivamente, tienen obligaciones y que honrar obligaciones es siempre costoso en términos de recursos. Que no tenemos suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades que podemos desarrollar y sería deseable satisfacer.”

Si bien lo dicho guarda relación manifiesta con la famosa frase de Eva Perón: «Donde hay una necesidad nace un derecho», se trata de una obsesión típica del liberalismo constitucional conservador, que plantea la idea de que nuestros derechos más fundamentales –pese a su declamación- tienen costos económicos cuantificables, ergo: son relativos. Libro «El costo de los derechos» de Stephen Holmes

Libro «El costo de los derechos» de Stephen Holmes

En el año 2011 se publicó en argentina “El costo de los derechos. Por qué la libertad depende de los impuestos”, de Stephen Holmes y Cass R. Sunstein (Siglo XXI). En dicha obra se sostiene que la financiación de los costos de los derechos se lleva a cabo a través de las recaudaciones impositivas. Los constitucionalistas deben sacarse las anteojeras y dejar de creer en ficciones declamativas que se realizan por arte de magia. Los derechos no son gratuitos, ni nacen como las hojas de los árboles; sino que es la sociedad la que los paga con sus impuestos y contribuciones.

El argumento presentado por Holmes y Sunstein se basa en la relación entra la cantidad de impuestos que se pagan y el alcance de la protección de derechos. La idea principal es que la capacidad del Estado de recaudar impuestos y de garantizar derechos a sus ciudadanos está positivamente relacionada y es limitada. Esto revelaría la posible inconveniencia de una reducción impositiva, ya que pondría en juego la plena vigencia efectiva de los derechos y las necesidades que se deben cubrir. Y además demostraría la asignación de los escasos recursos estatales que permiten garantizar el cumplimiento de todos esos derechos.

Bajo este enfoque, dado que los recursos estatales son escasos, su asignación siempre presupone una decisión distributiva basada en el establecimiento de un orden de prioridades en el cual algunos derechos son más fundamentales que otros, y algunas sectores prioritarios que otros. Por lo que hay necesidades que nunca se satisfacen. Así, asignar mayores recursos al cumplimiento de un derecho conlleva la decisión de conceder menos recursos al cumplimiento de unos u otros, etc. Como consecuencia de ello, Stephen Holmes y Cass R. Sunstein sostienen que, toda asignación siempre presupone una decisión distributiva basada en el establecimiento de un orden de prioridades en el cual algunos derechos son más fundamentales que otros. Unos ganas, otros pierden. Por tal razón, dado que los derechos tienen un costo, no pueden ser absolutos.

Hasta aquí Rosenkrantz, parece seguir a estos autores. Sin embrago, los mismos refieren a la asignación de las prioridades, que deben ser según las necesidades de los desiguales, es decir, aquellos que padecen más necesidades. Son los más privilegiados los que deben asumir el costo de los que tienen las mayores necesidades. En palabras de Holmes y Sunstein, la cuestión sobre de qué forma debe tomarse una intervención estatal para que sea adecuada y cumpla conjuntamente con los principios de libertad e igualdad supone una distribución de las cargas según las posiciones sociales. Es decir, la vocación de respetar, proteger y cumplir derechos debe traducirse en un compromiso férreo de destinar recursos para los más necesitados a partir del compromiso de los que más tienen (esto es lo que Rosenkrantz, evidentemente no comparte, y silencia para igualar las cargas del costo de los derechos para todos y todas).

La utilización “del máximo de los recursos disponibles” es una manda del derecho internacional (PIDESC). Y esto no es otra cosa más que la obligación de asignar el gasto público de forma prioritaria a la concreción de los derechos humanos de la población más vulnerable.

El argumento de la escasez, es decir, de no contar con suficientes recursos como para afrontar el cumplimiento de sus obligaciones, ha sido usado siempre como excusa del neoliberalismo para realizar políticas de ajuste y recorte de derechos, y nunca distruibuir las cargas del costo de los derechos en función de los que más tienen, hacia los que menos.

No se trata de una sociedad utópica, es el Estado de Derecho el que tiene el deber de demostrar que ha utilizado todos sus recursos de manera progresiva para garantizar el cumplimento de un derecho básico para los que menos tienen. El Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC) se viola y genera responsabilidad internacional, cuando un Estado no garantiza la satisfacción de, al menos, el nivel mínimo esencial necesario para estar protegido (la alimentación, salud, vivienda, educación, etc).

Los derechos no pueden ser meras respuestas retóricas ante las verdaderas necesidades humanas (Hannah Arendt). Por lo que el argumento de la “escasez” resulta –al menos- inconstitucional-inconvencional, y es sumamente llamativo que sea pronunciado por un juez de la corte nacional.

La necesidad de una corte plural

De lo dicho anteriormente, queda claro que más allá de la libertad de expresar sus opiniones en ámbitos académicos (algo que parece en principio valido) deja la sensación que el juez Carlos Rosenkrantz, sienta posiciones tajantes y sesgadas que marcarán el tono y contenido de sus futuros fallos. Y ello no creo que sea un error táctico, sino la forma de expresarse políticamente como juez y marcar un estilo absolutamente comprometido con un sector político concreto, que reproduce ese imaginario y lo promete como políticas a futuro.

Ante semejante sesgo, más que nunca parece necesario construir una corte de mayor número; plural y representativa, que exponga otras posiciones y valores. Colocando la defensa de los derechos humanos, minorías, vulnerables e interés federal, por encima de odios, facciones y mezquindades.

1 DE JUNIO FELIZ DIA DEL SOCIOLOGO/A

1 DE JUNIO

FELIZ DIA DEL SOCIOLOGO/A

viernes, 20 de mayo de 2022

¿Quiénes concentran la tierra en Argentina?

Fuente:ramble tamble

El 40% del territorio argentino, 65 millones de hectáreas, está en manos de 1.200 terratenientes. ¿Quiénes son, cuáles son los orígenes del latifundio y por qué cada vez hay más propietarios extranjeros? Claves de un informe reciente elaborado por el Instituto de Estudios y Formación (IEF-CTA).

Desde tiempos coloniales hasta la actualidad, pasando por los enfrentamientos armados a lo largo del siglo XIX y el reparto que siguió a la denominada Campaña del Desierto, el conflicto por la tierra marcó a fuego la historia argentina.

En parte, por su condición de octavo país más extenso del planeta, pero también por una altísima fertilidad que a principios del siglo XX le valió el mote de Granero del Mundo. Lo cierto es que por esos años ya se había consolidado un modelo agroexportador de la mano de un recientemente consolidado Estado nacional, entre otras cosas gracias a la expulson y genocidio de comunidades originarias. ¿El resultado? Una sociedad dividida entre una gran mayoría de despojados (inmigrantes pobres europeos, indígenas y una masa de criollos) y un selecto grupo de familias latifundistas, los Anchorena, Álzaga, Alvear, Azcuénaga, Bosch, Castro, Díaz Vélez, Dorrego, Eguía, Echeverría, Escalada, Ezcurra, Gallardo, Garrahan, Irigoyen, Lacarra, Larreta, Lynch, Miguens, Obarrio, Ocampo, Ortiz Basualdo, Otamendi y Sáenz Valiente.

Un informe reciente elaborado por Daniel Godoy y Gina Chechele y publicado por el Instituto de Estudios y Formación (IEF-CTA) da cuenta de esta historia, sus continuidades hasta el presente y consecuencias, el porcentaje de tierras en manos extranjeras y a nombre de off shore, en paraísos fiscales. En definitiva, una radiografía de la desigualdad.

En la actualidad, el 40% del territorio argentino -aproximadamente unas 65 millones de hectáreas- está en manos de 1.200 terratenientes(0,1% de los propietarios privados), mientras que un porcentaje similar pero de la población no tienen acceso a tierras ni vivienda propia.

Según el informe, entre los grandes terratenientes argentinos hay también conocidas figuras locales de la política, como los ex ministros de Economía Pedro Pou y Roque Fernández y ex gobernadores como Ramón Puerta. Lo mismo sucede con estrellas del deporte como Gabriel Batistuta y Manu Ginóbili, y ricos y famosos como Marcelo Tinelli y Huberto Roviralta.

Sin embargo, otros propietarios, en cambio, son ignotos. Es decir que sus nombres se ocultan detrás de sociedades offshore, empresas de papel que muchas veces le otorgan el beneficio del anonimato -y la evasión impositiva- a sus verdaderos dueños. En el país, 1.877.885 de hectáreas están en manos de empresas radicadas en paraísos fiscales, según detalla el estudio del IEF-CTA en base a datos provistos por el Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR). De ese número, el 45,4% pertenece a firmas suizas, el 34,7% a uruguayas, el 8% a sociedades de Luxemburgo, el 3,9% a panameñas, el 3,6% de Liechtenstein y el 3,4% a de Andorra.

Para tomar noción de la magnitud del ocultamiento, es más que la suma de las superficies de Liechtenstein, Bahamas, Islas Caimán, Barbados y las Islas Vírgenes Británicas, cinco de los más afamados enclaves offshore.

La cantidad y la calidad del territorio que puede venderse a personas o empresas extranjeras fue regulada por la Ley 26.737, estipulando el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. La normativa disponía la necesidad de realizar un relevamiento a nivel nacional y disponía topas: las tierras en manos de extranjeros no pueden superar el 15% a nivel nacional, provincial y departamental. Por nacionalidad, a su vez, no puede superar el 30% de ese 15% (personas de un mismo país no tendría que poseer más del 4,5% de las tierras de un departamento, de una provincia o del país).

“Hoy hay 50 distritos en offside, que superan los límites que impone la ley”, señala el informe del IEF-CTA, donde se especifica que las dos localidades con mayor nivel de extranjerización del país son salteñas: de San Carlos, un área declarada “lugar histórico nacional” en los Valles Calchaquíes (con el 58% de su territorio extranjerizado), y el departamento de Molinos (con el 57% de extranjerización). En el primer caso, la mayoría de estas tierras se encuentra en manos de una sociedad radicada en Uruguay, mientras que en el segundo un 47% de estadounidenses. En el ranking, siempre según los datos del RNTR, le siguen General Lamadrid (La Rioja) con el 57% de extranjerización, Lácar (Neuquén) con el 53% y Campana (Buenos Aires) con el 50,7%.

“Nuestra tierra, dividida en manos tanto de estas familias nacionales oligarcas y latifundistas, como por personas o entidades jurídicas extranjeras, escondidos todas bajo la fachada que organismos como las offshore y paraísos fiscales prometen, delinean el escenario que hoy se vislumbra, y que no parece tenga una proyección, al menos a corto plazo, de dejar de hacerlo”, concluye el estudio.

El 40% del territorio argentino, 65 millones de hectáreas, está en manos de 1.200 terratenientes. ¿Quiénes son, cuáles son los orígenes del latifundio y por qué cada vez hay más propietarios extranjeros? Claves de un informe reciente elaborado por el Instituto de Estudios y Formación (IEF-CTA).

Desde tiempos coloniales hasta la actualidad, pasando por los enfrentamientos armados a lo largo del siglo XIX y el reparto que siguió a la denominada Campaña del Desierto, el conflicto por la tierra marcó a fuego la historia argentina.

En parte, por su condición de octavo país más extenso del planeta, pero también por una altísima fertilidad que a principios del siglo XX le valió el mote de Granero del Mundo. Lo cierto es que por esos años ya se había consolidado un modelo agroexportador de la mano de un recientemente consolidado Estado nacional, entre otras cosas gracias a la expulson y genocidio de comunidades originarias. ¿El resultado? Una sociedad dividida entre una gran mayoría de despojados (inmigrantes pobres europeos, indígenas y una masa de criollos) y un selecto grupo de familias latifundistas, los Anchorena, Álzaga, Alvear, Azcuénaga, Bosch, Castro, Díaz Vélez, Dorrego, Eguía, Echeverría, Escalada, Ezcurra, Gallardo, Garrahan, Irigoyen, Lacarra, Larreta, Lynch, Miguens, Obarrio, Ocampo, Ortiz Basualdo, Otamendi y Sáenz Valiente.

Un informe reciente elaborado por Daniel Godoy y Gina Chechele y publicado por el Instituto de Estudios y Formación (IEF-CTA) da cuenta de esta historia, sus continuidades hasta el presente y consecuencias, el porcentaje de tierras en manos extranjeras y a nombre de off shore, en paraísos fiscales. En definitiva, una radiografía de la desigualdad.

En la actualidad, el 40% del territorio argentino -aproximadamente unas 65 millones de hectáreas- está en manos de 1.200 terratenientes(0,1% de los propietarios privados), mientras que un porcentaje similar pero de la población no tienen acceso a tierras ni vivienda propia.

Según el informe, entre los grandes terratenientes argentinos hay también conocidas figuras locales de la política, como los ex ministros de Economía Pedro Pou y Roque Fernández y ex gobernadores como Ramón Puerta. Lo mismo sucede con estrellas del deporte como Gabriel Batistuta y Manu Ginóbili, y ricos y famosos como Marcelo Tinelli y Huberto Roviralta.

Sin embargo, otros propietarios, en cambio, son ignotos. Es decir que sus nombres se ocultan detrás de sociedades offshore, empresas de papel que muchas veces le otorgan el beneficio del anonimato -y la evasión impositiva- a sus verdaderos dueños. En el país, 1.877.885 de hectáreas están en manos de empresas radicadas en paraísos fiscales, según detalla el estudio del IEF-CTA en base a datos provistos por el Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR). De ese número, el 45,4% pertenece a firmas suizas, el 34,7% a uruguayas, el 8% a sociedades de Luxemburgo, el 3,9% a panameñas, el 3,6% de Liechtenstein y el 3,4% a de Andorra.

Para tomar noción de la magnitud del ocultamiento, es más que la suma de las superficies de Liechtenstein, Bahamas, Islas Caimán, Barbados y las Islas Vírgenes Británicas, cinco de los más afamados enclaves offshore.

La cantidad y la calidad del territorio que puede venderse a personas o empresas extranjeras fue regulada por la Ley 26.737, estipulando el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. La normativa disponía la necesidad de realizar un relevamiento a nivel nacional y disponía topas: las tierras en manos de extranjeros no pueden superar el 15% a nivel nacional, provincial y departamental. Por nacionalidad, a su vez, no puede superar el 30% de ese 15% (personas de un mismo país no tendría que poseer más del 4,5% de las tierras de un departamento, de una provincia o del país).

“Hoy hay 50 distritos en offside, que superan los límites que impone la ley”, señala el informe del IEF-CTA, donde se especifica que las dos localidades con mayor nivel de extranjerización del país son salteñas: de San Carlos, un área declarada “lugar histórico nacional” en los Valles Calchaquíes (con el 58% de su territorio extranjerizado), y el departamento de Molinos (con el 57% de extranjerización). En el primer caso, la mayoría de estas tierras se encuentra en manos de una sociedad radicada en Uruguay, mientras que en el segundo un 47% de estadounidenses. En el ranking, siempre según los datos del RNTR, le siguen General Lamadrid (La Rioja) con el 57% de extranjerización, Lácar (Neuquén) con el 53% y Campana (Buenos Aires) con el 50,7%.

“Nuestra tierra, dividida en manos tanto de estas familias nacionales oligarcas y latifundistas, como por personas o entidades jurídicas extranjeras, escondidos todas bajo la fachada que organismos como las offshore y paraísos fiscales prometen, delinean el escenario que hoy se vislumbra, y que no parece tenga una proyección, al menos a corto plazo, de dejar de hacerlo”, concluye el estudio.

miércoles, 27 de abril de 2022

¿Ha terminado la globalización?

Michael Roberts

Fuente: ramble tamble blogspot

Aparte

de la inflación y la guerra, lo que preocupa al pensamiento económico

actual es el aparente fracaso de lo que a la corriente principal de la

economía le gusta llamar 'globalización'. Lo que la economía

convencional entiende por globalización es la expansión del comercio y

los flujos de capital libremente a través de las fronteras. En 2000, el

FMI identificó cuatro aspectos básicos de la globalización: comercio y transacciones , movimientos de capital e inversión , migración

y el movimiento de personas, y la difusión del conocimiento. Todos

estos componentes aparentemente despegaron a principios de la década de

1980 como parte de la reversión 'neoliberal' de las políticas nacionales

de macrogestión adoptadas por los gobiernos en el entorno del orden

económico mundial de Bretton Woods (es decir, la hegemonía

estadounidense). Luego, el llamado fue a romper las barreras

arancelarias, las cuotas y otras restricciones comerciales y permitir

que las multinacionales comercien 'libremente' y cambien sus inversiones

en el extranjero a áreas de mano de obra barata para aumentar la

rentabilidad. Esto conduciría a la expansión global y al desarrollo

armonioso de las fuerzas productivas y los recursos del mundo, se

afirmó.

No había nada nuevo en este fenómeno. Ha habido períodos

de mayor comercio y exportación de capital desde que el capitalismo se

convirtió en el modo de producción dominante en las principales

economías a mediados del siglo XIX. En 1848, los autores del Manifiesto

Comunista señalaron el creciente nivel de interdependencia nacional

provocado por el capitalismo y predijeron el carácter universal de la

sociedad mundial moderna:“La burguesía, a través de su explotación del

mercado mundial, ha dado un carácter cosmopolita a la producción y el

consumo en todos los países. Para gran disgusto de los reaccionarios, ha

sacado de debajo de los pies de la industria el terreno nacional en el

que se encontraba. Todas las antiguas industrias nacionales han sido

destruidas o están siendo destruidas diariamente... En lugar de la

antigua reclusión y autosuficiencia local y nacional, tenemos relaciones

en todas direcciones, interdependencia universal de las naciones”.

De

hecho, podemos distinguir períodos anteriores de 'globalización'. Hubo

un período de 1850 a 1870 en el que el comercio y la inversión se

expandieron considerablemente en Europa y Estados Unidos (después de la

guerra civil), bajo los auspicios de la hegemonía británica. La

depresión de la década de 1870 a 1890 vio el final de esa ola. Pero otra

ola de expansión global tuvo lugar en la década de 1890 hasta la

Primera Guerra Mundial, cuando las nuevas potencias capitalistas

usurparon la hegemonía británica. Ninguna potencia estableció la

hegemonía y esa ola de globalización fue detenida en seco por la guerra

mundial y continuó revirtiéndose durante la Gran Depresión de la década

de 1930 y hasta la Segunda Guerra Mundial. Luego hubo una nueva ola de

expansión global bajo Bretton Woods y la hegemonía estadounidense, antes

de que la crisis de rentabilidad de la década de 1970 condujera a

recesiones y retracciones. Desde mediados de los 80 y hasta los 90,

De

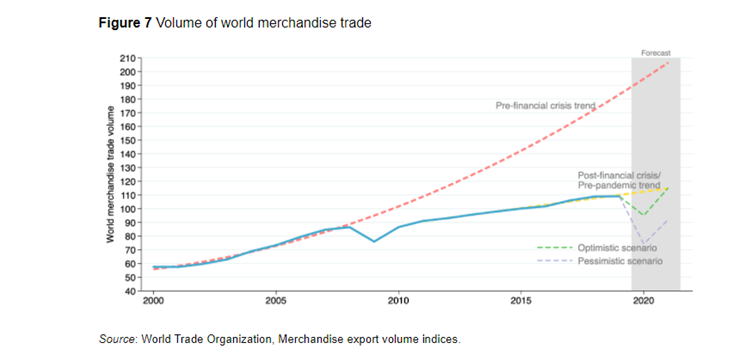

hecho, según la Organización Mundial del Comercio, un indicador clave

de la 'globalización', la relación entre las exportaciones mundiales y

el PIB mundial, se mantuvo estable entre 1870 y la Primera Guerra

Mundial, cayó casi un 40% en el período de entreguerras; aumentó un 50%

entre 1950 y 1970; luego se estancó hasta la década de 1990, despegando

hasta la Gran Recesión de 2009; después de lo cual, en la Gran Depresión

de la década de 2010, la proporción cayó alrededor de un 12 %, una

disminución que no se veía desde la década de 1970.

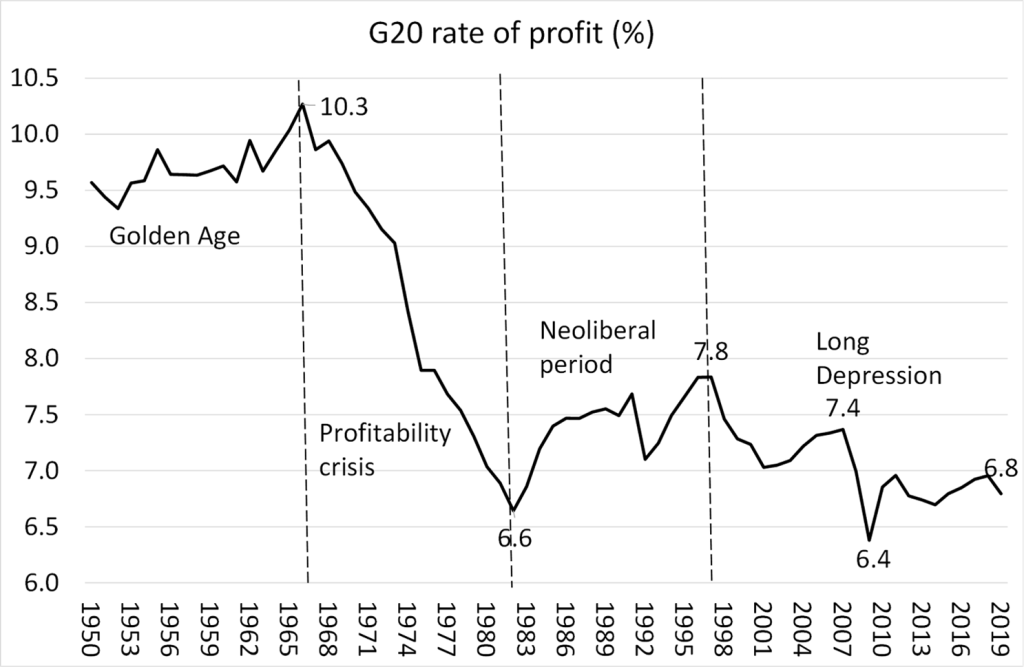

La última ola de globalización comenzó a decaer a principios de la década de 2000, cuando la rentabilidad global retrocedió.

Penn World Table 10.0, cálculos del autor

Penn World Table 10.0, cálculos del autorEn la década de 1990, el comercio mundial aumentó un 6,2 % anual, la inversión transfronteriza (IED) un 15,3 % anual y el PIB global un 3,8 %. Pero en la larga depresión de la década de 2010, el comercio aumentó solo un 2,7 % al año, más lento que el PIB con un 3,1 %, mientras que la IED aumentó solo un 0,8 % al año.

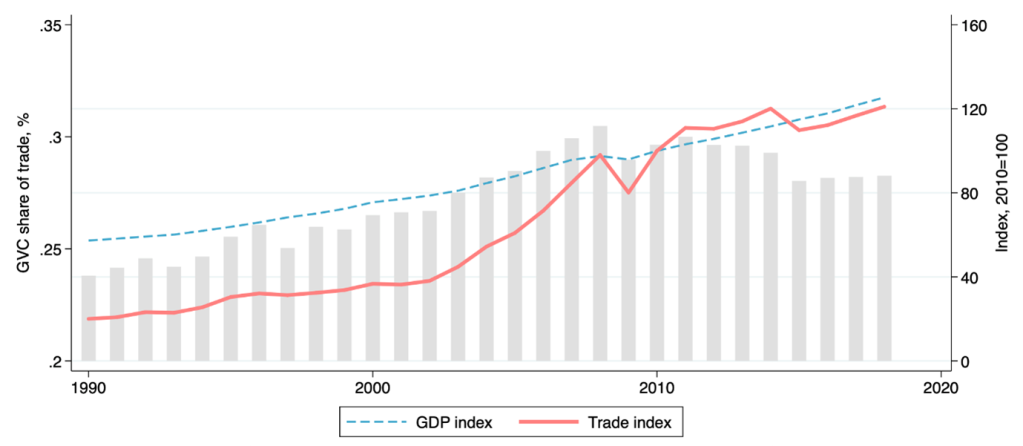

Los flujos de inversión transfronteriza en activos productivos físicos también dejaron de crecer en la década de 2010, mientras que el comercio global de la 'cadena de valor' (es decir, transferencias internas de empresas multinacionales) también se estancó.

Comercio de la cadena de valor mundial

Por supuesto, la economía marxista podría haber revelado este resultado de la globalización. La 'teoría del pensamiento' de la ventaja comparativa de David Ricardo siempre ha sido demostrablemente falsa. Bajo el capitalismo, con mercados abiertos, las economías más eficientes tomarán parte del comercio de las menos eficientes. Por lo tanto, los desequilibrios comerciales y de capital no tienden hacia el equilibrio y el equilibrio a lo largo del tiempo. Por el contrario, los países tienen enormes déficits y superávits comerciales durante largos períodos, tienen crisis monetarias recurrentes y los trabajadores pierden puestos de trabajo ante la competencia del exterior sin conseguir nuevos puestos en sectores más competitivos (ver Carchedi, Frontiers of Political Economy p282). No son las ventajas comparativas ni los costos los que impulsan las ganancias comerciales, sino los costos absolutos(en otras palabras, rentabilidad relativa). Si los costos laborales chinos son mucho más bajos que los costos laborales de las empresas estadounidenses, entonces China ganará participación de mercado, incluso si Estados Unidos tiene alguna de las llamadas “ventajas comparativas” en diseño o innovación. Lo que realmente decide es el nivel de productividad y crecimiento de una economía y el coste de la mano de obra.

Contrariamente a las opiniones de la corriente principal, el capitalismo no puede expandirse en un desarrollo armonioso e incluso en todo el mundo. Por el contrario, el capitalismo es un sistema plagado de contradicciones generadas por la ley del valor y el afán de lucro. Una de esas contradicciones es la ley del desarrollo desigual bajo el capitalismo: algunas economías nacionales competidoras funcionan mejor que otras. Y cuando las cosas se ponen difíciles, los más fuertes empiezan a comerse a los más débiles. Como dijo una vez Marx, “los capitalistas son como hermanos hostiles que se reparten el botín del trabajo de los demás”. (Teorías de la Plusvalía Vol 2. p29). A veces los hermanos son fraternos y la globalización se expande como a fines del siglo XX ; a veces son hostiles y la globalización se desvanece, como en el siglo XXI .siglo.

Para la teoría marxista, la globalización es realmente la palabra dominante para la expansión del imperialismo. El siglo XX comenzó con el capitalismo mundial cada vez más dividido entre un bloque imperialista y el resto, siendo este último incapaz (con muy pocas excepciones) de cerrar la brecha hacia la mesa superior en los próximos 100 años. En el siglo XXI, el control del imperialismo permanece y si las economías imperialistas comienzan a luchar por la rentabilidad como ahora, entonces comienzan a luchar y no cooperar, sentando las bases para el conflicto y la división.

Incluso la corriente principal ahora es consciente de que el libre comercio y la libre circulación de capitales que se aceleraron a nivel mundial en los últimos 30 años no han generado ganancias para todos, contrariamente a la teoría económica dominante de la ventaja comparativa y la competencia. Lejos de que la globalización y el libre comercio conduzcan a un aumento de los ingresos para todos, bajo la libre circulación de capitales propiedad de las transnacionales y el libre comercio sin aranceles ni restricciones, los grandes capitales eficientes han triunfado a costa de los más débiles e ineficientes. y los trabajadores de esos sectores reciben el golpe. En lugar de un desarrollo armonioso e igualitario, la globalización ha aumentado la desigualdad de riqueza e ingresos, tanto entre las naciones como dentro de las economías, a medida que las corporaciones transnacionales trasladan sus actividades a áreas de mano de obra más barata yincorporar nuevas tecnologías que requieran menos mano de obra .

Estos resultados se deben en parte a la globalización por parte del capital multinacional que lleva fábricas y puestos de trabajo a lo que solía llamarse el Tercer Mundo; y en parte debido a las políticas neoliberales en las economías avanzadas (es decir, la reducción del poder sindical y los derechos laborales, la precarización del trabajo y la reducción de los salarios, la privatización y la reducción de los servicios públicos, las pensiones y los beneficios sociales). Pero también se debe a colapsos o recesiones regulares y recurrentes en la producción capitalista, lo que condujo a una pérdida de ingresos familiares para la mayoría que nunca podrá restaurarse en ninguna 'recuperación', particularmente desde 2009. El mundo capitalista nunca fue plano, ni siquiera en finales del siglo XX , y ciertamente es montañoso ahora.

Tomar aranceles y medidas proteccionistas: el anatema de los teóricos de la globalización. Ha habido una tendencia al alza en las investigaciones sobre derechos antidumping y compensatorios en los últimos diez años (ver figura a continuación).

La Gran Recesión, la débil recuperación posterior a la Larga Depresión, la pandemia de COVID y ahora el conflicto entre Rusia y Ucrania, ha destruido las cadenas de suministro mundiales, bloqueado el comercio mundial y detenido los movimientos de capital.

Durante las décadas de 1990 y 2000, la corriente principal de la economía (con pocas excepciones) se alineó con Ricardo y los méritos intachables de la globalización. Solo lea este artículo para ver la lista de los sospechosos habituales ( https://www.theguardian.com/world/2017/jul/14/globalisation-the-rise-and-fall-of-an-idea-that-swept- el-mundo ). A pesar de las tendencias actuales, algunos expertos de la corriente principal aún se aferran a la opinión de que la globalización volverá. “Fue la inflación lo que ayudó a crear un nuevo entorno político a mediados del siglo XIX y en la década de 1970. A medida que los costos económicos y políticos de la inflación se hicieron más evidentes y dañinos, pareció más atractivo buscar formas de calmar las presiones inflacionarias. Sin duda, la cura desinflacionaria (más globalización y un gobierno más eficaz) fue temporalmente incómoda. Pero impulsó al mundo a aprovechar las oportunidades técnicas y geográficas que alguna vez fueron ignoradas o desatendidas. Hay, en resumen, un futuro posterior al conflicto que podemos esperar con cierto grado de esperanza. ”

Un experto afirmó que “Finalmente, llame a esto fe ciega, pero los últimos ritos de la globalización se han leído varias veces, y en cada ocasión, ha rebotado de su lecho de enfermo luciendo bastante animado. Las empresas han sido ingeniosas, han apoyado la tecnología e incluso los gobiernos activamente destructivos no lo han colapsado ”. Claro, el comercio mundial y la inversión transfronteriza no van a desaparecer y seguirán creciendo (algo) a pesar de las pandemias, las guerras y las cadenas de suministro colapsadas. Pero ese no es un argumento para decir que la ola de globalización anterior no ha terminado.

El argumento es que a la crisis de rentabilidad e inflación de la década de 1970 siguió la ola de globalización de las décadas de 1980 y 1990. y esto podría volver a suceder. No es un escenario muy convincente. La década de 2020 se parece más al período previo a la Primera Guerra Mundial, con poderes económicos rivales que luchan por obtener una parte de las ganancias ("hermanos hostiles"). Escribiendo a fines de la década de 1880, Engels pronosticó, no una expansión global armoniosa como pensaba el líder y teórico socialdemócrata alemán Karl Kautsky, sino una mayor rivalidad entre los poderes económicos en competencia que resultó en una nueva guerra europea: “las depredaciones de la Guerra de los Treinta Años (de los siglo XVII) se comprimiría en tres o cuatro años y se extendería por todo el continente… con una reubicación irremediable de nuestro sistema artificial de comercio, industria y crédito.”,(ver mi libro Engels 200 p129). No hay retorno a la expansión global de 1850-70.

Los keynesianos buscan volver a los días de Bretton Woods con sus tipos de cambio fijos, estímulo fiscal gubernamental y aranceles gradualmente reducidos. Los keynesianos afirman que esto sería un resurgimiento del 'multilateralismo' y la cooperación global. Esto aparentemente puede restaurar un orden mundial de paz y armonía. Pero esto es solo una negación de la historia y la realidad de la década de 2020. Las organizaciones multilaterales de la era de la posguerra como el FMI, el Banco Mundial y la ONU estaban todas bajo la amable 'guía' del capitalismo estadounidense. Pero ahora la hegemonía estadounidense ya no es segura ; pero lo que es más significativo, la alta rentabilidad para las principales economías posteriores a 1945 ya no existe. Los hermanos ya no son fraternos, sino hostiles. El intento actual de Estados Unidos por mantener su hegemonía se parece más a tratar de meter gatos en una bolsa.

Es perfectamente posible argumentar que para el capital , "la desglobalización disminuiría la eficiencia de las empresas al aumentar los precios y reducir la competencia y que" con cualquier reversión prevista para frenar el crecimiento, un mundo desglobalizado sería "muy inferior" a los últimos 30 años de economía abierta. comerciar .” Un estudio reciente de la Organización Mundial del Comercio, basado en la medición del impacto dinámico del comercio perdido y la difusión de tecnología, encontró que “una posible disociación del sistema de comercio mundial en dos bloques, uno centrado en EE. UU. y otro centrado en China, reduciría bienestar global en 2040 en comparación con una línea de base en aproximadamente un 5%. Las pérdidas serían mayores (más del 10 %) en las regiones de bajos ingresos que más se benefician de los efectos indirectos positivos de la tecnología del comercio”. De hecho, el colapso de la globalización podría convertirse, no solo en una batalla entre dos bloques, sino en una mezcla de unidades económicas en competencia.

Pero la globalización solo regresará cuando el capitalismo gane una nueva oportunidad de vida basada en una rentabilidad mejorada y sostenida. Parece poco probable que eso suceda a este lado de otra recesión y tal vez más guerra.

miércoles, 20 de abril de 2022

Manuela Castañeira, polémica: pidió expropiar campos de más de 500 hectáreas y subir retenciones al 50%

La integrante del Nuevo Más propuso dos medidas para generar riqueza en el país y desató fuertes cuestionamientos. "Te puedo dar una clase sobre lo que mejoraría la Argentina con un tipo de medida así", aseguró.

Manuela Castañeira, referente de Nuevo MAS y Las Rojas | REES SOCIALES

Fuente:Perfil.

La dirigente del Nuevo Más, Manuela Castañeira, pidió que se expropien los campos que tienen una extensión de más de 500 hectáreas y propuso que las retenciones al sector agroexportador suban al 50%.

"¡Estás en vivo, Manuela, estás en vivo!", expresó el conductor de Intratables, Alejandro Fantino, en su clásico diálogo con los invitados cuando exponen una alocución que puede traer polémicas y cruces variados en el piso de América TV.

"¿Quéres un ejemplo que mueva todo? El campo. Más de 500 hectáreas, expropiación, socialización y que con eso se produzca y se genere la riqueza en Argentina", propuso Castañeira como solución a las problemáticas de la economía local de inflación, bajos salarios y caída del poder adquisitivo.

"Eso es lo que hizo Mao y se murieron millones de personas", acotó un integrante de la mesa, cuestionando la postura de la dirigente de la izquierda.

"Te puedo dar una clase sobre lo que mejoraría la Argentina con un tipo de medida así", aseguró, redoblando la apuesta.

En detalle, sostuvo que se debían aplicar "50% de retenciones al agro". "Yo soy entrerriana, mi papá trabajó toda la vida para el campo", aseguró, antes de pedir que se "socialice la producción y que vaya a la energía, a generar trabajo genuino".

Ante la consulta de Fantino, Castañeira sostuvo que una socialización de los medios de producción estarían concertados a generar "una estatización generalizada bajo el control de los vecinos de la zona". "Esa es una medida anticapitalista", agregó.

En sus redes sociales, la dirigente apuntó a qué sectores apuntaría su medida de generación de riqueza. "Hay que aplicar retenciones al 50% a toda la producción agraria alimentaria. Expropiación y socialización de los campos de más de 500 hectáreas en la Pampa Húmeda", tuiteó.

GI/fl

miércoles, 6 de abril de 2022

La destrucción judicial del Estado de derecho

La

suerte y desdicha del Estado de derecho en nuestro país atestigua

momentos especialmente desmoralizantes. En ocasiones esos momentos han

coincidido con circunstancias tan trágicas que a nuestra conciencia

cívica comunitaria todavía le cuesta, luego de décadas y décadas, sanar

las heridas.

En los últimos años estamos asistiendo a una travesía social e institucional que dejará también huellas que no serán de fácil disimulo. Me quiero referir a que el sendero de destrucción del estado de derecho hoy pasa, en gran medida, por algunas, muchas, de las decisiones judiciales que tienen como hilos comunicadores una gran influencia de sectores del poder económico, mediático y político.

Que algunos jueces y fiscales sean hoy los grandes responsables de destruir al Estado de derecho debe generar un nivel de preocupación muy grande.

Hoy, todavía, asistimos a decisiones judiciales que se animan a hacer desaparecer casi todo el catálogo de garantías constitucionales y principios de los derechos humanos que la humanidad supo conseguir luego de tragedias sociales indescriptibles. Minuto a minuto pierde vigencia la garantía del derecho de defensa, el principio de inocencia, el juicio previo, el principio de igualdad ante la ley, el principio de culpabilidad, la legalidad de las pruebas, la libertad durante el proceso, la oralidad del juicio, el in dubio pro reo, el principio de igualdad de armas y del debido proceso, la prohibición de doble persecución por el mismo hecho. Cada día vemos como ello desaparece como mínimo ético de los casos de la justicia penal sobre todo aquellas que tramitan ante el fuero federal. Ello, hay que decirlo, es grave.

Es grave que jueces y fiscales sientan que se paga menos costo individual lesionando todo el elenco de garantías que incumpliendo los mandatos de ciertos sectores de poder que han instalado la idea de que algunos estigmatizados son culpables, si o sí.

Es grave que los peritos utilicen su ciencia de modo fraudulento sólo porque de ese modo se genera empatía con jueces y fiscales que claramente esperan de ellos constancias incriminadoras (ciertas o falsas).

Es grave que nadie sienta el deber moral de escandalizarse cuando hemos asistido a la elección fraudulenta que ha suplantado al azar en el sorteo de los jueces, aquello que la inventiva de los abogados ha denominado “forum shopping”.

Es grave que fiscales y jueces puedan desaparecer caprichosamente de los “juicios orales”, con el simple expediente de cerrar sus “ventanitas” del Zoom.

Es grave que juezas y jueces de un tribunal puedan anular todo derecho a la oralidad con sólo “mutear” a quien ejerce el derecho de defensa de un imputado.

Es grave que un sector del mundo académico o intelectual sienta (genuina o artificialmente) que este tipo de desastres judiciales no deben ser objetados sólo porque es preferible nadar a favor de la corriente que generan los medios de comunicación hegemónicos.

Es grave que se crea que es posible dictaminar, de modo anónimo o con identidad expuesta, sobre la culpabilidad de alguien sin conocer nada de aquello que se investiga en una causa.

La destrucción activa del Estado de derecho por parte de algunos

jueces y la complicidad omisiva de los poderes legislativo y ejecutivo

hacen que tengamos que ser bastante escépticos a la hora de esperar

cambios favorables, pero eso no significa que no se deba hacer lo único

que en estas ocasiones tan tristes se debe hacer: denunciar. En

muchas ocasiones las denuncias conviven con el descrédito en el momento

de ser formuladas, pero en cambio, a menudo, reciben una reinvindicación

de su valor de modo retroactivo. El problema es que ello devuelve

poco a las víctimas del abuso e poder y son tardías para hacer

responsable a los autores de esos abusos. Pero, por lo menos, genera

alguna oportunidad para el futuro de nuestros hijos y nietos.

martes, 5 de abril de 2022

Qué hacer para bajar la pobreza

El 37,3 por ciento de la población se encuentra en situación de pobreza, según los datos del segundo semestre de 2021 que informó el Indec. La cifra representó una mejora de 4,7 puntos porcentuales respecto del mismo período de 2020, pero igual se encuentra en valores históricamente altos. A su vez, la aceleración de los precios en el primer trimestre amenaza con hacer repuntar este índice en el próximo informe. Página|12 consultó con distintos economistas sobre qué medidas tomar para ayudar a reducir la pobreza.

Retenciones

Pedro Gaite, becario doctoral del Conicet en el Centro de Estudios de la Estructura Económica (Cenes) explica que por las características de la inflación que hay hoy en día, la suba de precios seguirá siendo alta, a corto y mediano plazo. Sin embargo, explicó que las retenciones son una medida que permitiría desacoplar el precio internacional del interno.

“La inflación actual tiene un componente importado grande, por el aumento en el precio de los commodities y sobre todo los productos que exporta la Argentina. En ese sentido, las retenciones se tornan indispensables. Son por excelencia la herramienta de política económica para desacoplar el precio internacional del interno. Esos sectores están teniendo ganancias extraordinarias, y eso se da a costa de sectores populares ya que son productos en general de primera necesidad y con peso importante en la canasta básica. Los precios de alimentos y bebidas vienen creciendo por encima del promedio y eso es grave”, analizó.

A su vez, el economista recordó el nuevo acuerdo con el FMI y las metas fiscales que impone. "Hay que tener una lógica de recaudación y gasto progresiva. Que contribuyan los que están en mejores condiciones para gastar en los que más lo necesitan. El proyecto que busca la contribución de quienes tienen bienes no declarados en el exterior es una buena iniciativa".

Distribuye y vencerás

Si bien parecería que a la hora de aplacar la inflación las principales medidas a tomar giran en torno a los programas de precios, reducir el desempleo y aumentar el salario real, la economista Laura Testa, integrante de Paridad en la Macro, hace hincapié en que la discusión de la pobreza es un problema que se relaciona esencialmente con la distribución de la riqueza.

“No estoy segura de pensar que el problema de la inflación tenga que ver concretamente con factores económicos. Es verdad que hubo un alza de las commodities y complicaciones en torno a los precios del gas, pero no explican una expansión inflacionaria como la que se tiene. Por eso entiendo que gran parte de la discusión de la pobreza y la distribución es cómo agrandar la torta para poder redistribuirla. Ahora bien, es importante pensar de dónde sacar lo que se quiere distribuir. Hay unos pocos, pero los hay, que se encargaron de acumular grandes fortunas a costas de los otros y es ahí es donde hay que ajustar para que otros puedan vivir mejor. El proyecto del fondo para el FMI tiene que ver con eso”, mencionó la economista.

En los sectores más vulnerables, los mayores gastos son en alimentos y le siguen otras necesidades básicas como vivienda, ropa y servicios públicos. Martín Kalos, economista y director de Epyca Consultores, pone el foco en los alimentos y explica que una medida clave es el comercio justo, la agroecología.

“Hace falta que el Mercado Central no sea solo uno en Buenos Aires -y algunas pocas experiencias en el interior-, sino que haya mercados a nivel regional donde la producción frutihortícola periurbana de todas las provincias pueda concentrarse. Eso ya implicaría una reducción por única vez del nivel de precios. Y de la misma manera podría fomentarse la eliminación de intermediaciones innecesarias para enviar frutas y verduras a lugares muy lejanos, siendo que en casi todo el país hay producción. Habría que generar políticas públicas para que las cooperativas y emprendimientos familiares accedan a esa infraestructura y a esas redes", sugirió.

Alicia Mabel Reynoso: “A las enfermeras de Malvinas nos olvidaron durante más de 30 años

Las profesionales lograron el reconocimiento de veteranas después de una ardua lucha contra la invisibilización de las Fuerzas hacia la participación de las mujeres en la guerra.

Foto: Daniel Baca

Fuente:Tiempo Argentino

“Nosotras, las enfermeras militares, somos asistenciales en tiempos de paz y operativas en tiempos de guerra”, define Alicia Reynoso. Ella es una de las 14 enfermeras que se ocupó de recibir y curar a los soldados que combatieron en la guerra de Malvinas de 1982. Porque la guerra no es sólo cosa de hombres.

Tenía 23 años y hacía dos que había ingresado a las fuerzas armadas como profesional. “No tenía mucha idea de lo que era la política ni nada en ese momento. Vivía mi juventud a pleno y bueno, me llamaron y me dijeron ‘te tenés que ir’. Y nos fuimos. Me busqué cinco compañeras y marchamos a hacer lo que nos habíamos preparado fuera de la institución como profesionales”.

Durante los meses que duró la guerra, las mujeres brindaron servicio en el Hospital Reubicable, que por cuestiones técnicas se instaló en Comodoro Rivadavia. Hasta hace 30 años, la historia de las mujeres no se conocía. A pesar de que habían recibido diplomas y medallas en el Congreso de la Nación, las mismas fuerzas armadas no las contaban como parte de una dolorosa guerra que fue mucho más que soldados y tenientes en la línea de fuego.

A partir de 2009, fue Alicia quien se planteó recuperar esa historia negada como enfermeras y sobre todo como mujeres. Solicitó ser reconocida como veterana de guerra y el pago de una bonificación especial. Ambos reclamos le fueron negados y debió acudir a la Justicia de la Seguridad Social cuya Cámara finalmente, el 7 de mayo de 2021, falló en forma favorable.

Aun así, gran parte de la historia que se escribe sigue ignorando la participación de las mujeres. El 22 de febrero en el edificio Cóndor se inauguró la sala Gesta de Malvinas “Sentimiento Vivo” donde no hay mención a ellas. Tampoco en el Museo Malvinas. “Como si no existiéramos –se lamenta–. Quiero creer que es un error porque es muy triste que en tu propia casa te sigan negando”.

Reynoso volvió de Malvinas y guardó todo en un caja sellada. Siguió trabajando en las fuerzas armadas, al igual que sus compañeras, e integró otros equipos con el hospital reubicable en Haití y en Panamá. Después de una situación personal extrema, decidió hacer psicoanálisis y allí descubrió que cargaba una angustia enorme por haber negado su propia historia.

–¿Cómo recordás esos días que estuvieron cumpliendo funciones en el hospital?

–Me acuerdo que implementamos unos alambres y ahí colgábamos todos los sueros con calmantes para esperar a los heridos. Todo eso fueron preparativos hasta que llegó el 1 de mayo a las 4.40 cuando se inicia el bombardeo y al poco tiempo empezaron a caer los heridos. Yo tenía 23 años, tenía dos años de experiencia como personal militar y los que venían eran soldados de 18 años la mayoría, en un servicio militar obligatorio. Como instrumentadora no me asombraba todo lo que venía llegando, lo que sí tuvimos que implementar en ese momento fue curar las heridas del alma que traían los chicos. Aparte del dolor que tenían en el cuerpo, ellos llamaban a su mamá, “mamá, mamá”, “dónde está mi mamá”, “avísenle a mi mamá”, eso nos marcó como mujeres. No en ese momento porque no lo medíamos. Después cuando fuimos madres, fuimos abuelas entonces nos pusimos en el lugar de esas mujeres que dieron sus hijos para la guerra. Creo que las fuerzas aéreas estuvieron muy acertadas en poner en esa línea a sus mujeres porque era ahí donde teníamos que estar. Era ahí donde ellos necesitaban que nosotros le tendamos una mano diferente, un olor diferente, una voz diferente, un trato diferente.

–¿Pero creés que ellos lo pensaron así?

–¡No! Salió y les salió bien. Si lo hubieran pensado no nos mandaban. Hicimos todo lo que teníamos que hacer: atender a los heridos que llegaban. En mi caso, atendía y como instrumentista, cuando algunos de los médicos me decían que iba a cirugía me sacaba la ropa verde e iba a quirófano y nos preparábamos para la cirugía. Y después hacíamos las evacuaciones aeromédicas, todos los días había evacuaciones y el hospital tenía que tener las camas libres. No sabíamos cuándo venía el próximo con más heridas. Así que a veces salíamos en los aviones, cada una tenía un grupo, un médico una enfermera y a veces salíamos para un lado y terminábamos yendo a uno u otro. Así lo hicimos y convencidas de que ese era el lugar donde teníamos que estar. Lo que pasa es que nunca nos imaginamos lo que iba a pasar después, en la posguerra. La desmalvinización para nosotras vino de nuestra superioridad. Nos olvidaron durante más de 30 años.

-¿Cuándo tomaron conciencia de la invisiblización?

–Estando acá en Buenos Aires (Alicia vive en Entre Ríos) mientras cenaba con un compañero, me dijo “yo en una charla las voy a nombrar”. Ahí nos empezamos a enterar, con las chicas que vivían en Buenos Aires, que había muchos que estaban cobrando. Ahí nos dimos cuenta que había un manejo oscuro, pero de todos modos nos convocaban a los actos, mientras éramos adornos. Hasta que yo empecé a exigir y empecé, para ellos, a ser la mala, la problemática. Un quiebre fue en 2019 cuando nos habían vendido el uniforme uno o dos años antes. Ese año fuimos al desfile del 9 de julio, invitadas por la Fuerzas Aérea. Cuando llegué me dijeron que no podíamos desfilar. Nos querían sacar con la fuerza pública. Yo estaba con mi otra compañera y los enfrentamos. Nos dejaron desfilar pero nos pidieron que lo hagamos sin bandera. Entonces dejamos los palos y me escondí la bandera en la ropa, ahí salimos y cuando empezamos a marchar, saqué la bandera y nos ovacionaron.

–¿Qué te pasó con esa situación?

–Yo dije que no iba a usar más el uniforme, porque fue una farsa que nos lo vendieran como veteranas y después nos mandaran a echar. Ahora, allí había hombres que estaban en iguales condiciones que nosotras, pero ninguno levantó la voz. Esos se arrastran, porque si están atacando a un camarada yo voy y lo defiendo. No quiero estar con estos en una trinchera porque me matan por un pedazo de pan. Es muy feo ser NN, yo me jubilé el año pasado, todas estamos vivas, con voz para contar la historia que no tiene un color político.

-Hubo una construcción mediática de la guerra, ¿cómo viste eso al volver?

-Nosotras lo vimos desde un principio. Cuando empezaron a llegar los soldados, antes de los bombardeos y después del 1 de mayo nos decían: nos están matando, nos están cagando de hambre… Y te digo la verdad, volvían muy desnutridos los chicos, con hambre, con frío y muy golpeados.

-¿Cuándo entendieron lo que estaba pasando allá?

-Tomamos conciencia con los años. En ese momento, no sabíamos realmente que estábamos escribiendo una parte de la historia de Argentina. Siento el gran orgullo de haber levantado la bandera por la visibilidad de las mujeres que en el 82 dijeron sí a la Patria. Con los años, no se puso en claro todo lo oscuro que fue Malvinas. Se contó una media historia, falta contar otra media historia. En esa media historia, estábamos las mujeres y están los soldados que todavía falta reconocer. «

Garantizar la memoria para defender la soberanía argentina de Malvinas

Foto: Télam

Fuente:Tiempo argentino

A 40 años del conflicto del Atlántico Sur, de la guerra de Malvinas, de ese hecho fatídico que nos atraviesa a todas las argentinas y argentinos, tenemos el deber moral y hasta humano como dirigencia política de cimentar una de las más nobles causas y acuerdos a los que el pueblo argentino reconstruyó y custodio hace ya cuatro décadas. La construcción de una memoria colectiva de convicción ante ninguna guerra más, ningún país colonial ni usurpador, ningún mezquino interés por encima de nuestro reclamo legítimo e irrenunciable de soberanía argentina sobre las nuestras Islas Malvinas. Tenemos la bandera de soberanía bien en alto y no vamos a claudicar en este camino que logramos constituir, a la Causa Malvinas como política de Estado.

Somos nosotros y nosotras, los y las dirigentes de los proyectos nacionales y populares a lo largo de nuestra historia los que sostenemos la garantía de la memoria y la vigencia de la causa Malvinas como una construcción colectiva, junto a nuestros veteranos, veteranas y en memoria de nuestros caídos. Somos nosotros y nosotras, en particular las y los fueguinos, los debemos asumir el compromiso con nuestros héroes y heroínas, para que de una vez y para siempre los tres poderes que conforman el Estado Nacional, estén a la altura de lo que el pueblo argentino demanda.

Nunca más un funcionario, funcionaria o dirigente que ocupe un lugar de decisión, tiene que poner en duda nuestra soberanía argentina sobre las islas Malvinas y menos aún pensar que puede ser moneda de cambio en cualquier negociación, nunca más un Gobierno puede desmerecer el trabajo que nuestro país lleva adelante, de manera sostenida, en los distintos organismo y foros internacionales, porque es un compromiso que se lo debemos a las nuevas generaciones, que son los y las que mantendrán la Causa en lo más alto.

Respiramos soberanía. Respiramos Malvinas; venimos desde el sur de nuestra patria a seguir defendiendo nuestra tierra malvinera y la Causa Malvinas desde el sentimiento de las y los argentinos.

La democracia que supimos conseguir está construida con algunos cimientos que forman parte de la estructura más férrea de nuestra sociedad. Esta democracia joven y nuestro pueblo saben, sienten y comprenden que no hay democracia sin soberanía. Y en ese marco, quizá sean nuestras Islas Malvinas de las causas más nobles que tiene el pueblo argentino, ese recuerdo permanente y de nostálgicos que nos guía, que nos indica cuál es el rumbo correcto y cuáles son las cosas y a los lugares a los que las y los argentinos no queremos volver.

Democracia y soberanía, nada más ni nada menos. Es por eso que nuestro camino legislativo es continuo en malvinizar y cultivar la memoria malvinera, por eso es que tenemos un enorme desafío de seguir ampliando derechos para nuestros veteranos y veteranas, sus familias, el reconocimiento continuo y la posibilidad de convertir en ley el proyecto de Capacitación Integral sobre la Causa Malvinas a los tres poderes del Estado, que se sumaría a la creación del Consejo Nacional de Asuntos Relativas Malvinas, a la demarcación de la Plataforma Continental y a los diferentes beneplácitos, por lo que el Congreso de la Nación es artífice necesario para que nuestros veteranos, veteranas y caídos sean eternamente reconocidos y seguir fortaleciendo nuestra Causa en todo el país de manera integral.

A 40 años de Malvinas, y en la memoria de nuestros combatientes, con el compromiso asumido para con nuestros veteranos, veteranas, de sus familiares; nosotros y nosotras, como representantes de las provincias y de todas y todos los argentinos en el Congreso de la Nación nos toca asumir el cómo garantizar que el Estado nunca los abandonará. Que cada funcionario o funcionaria que tenga el privilegio de ser parte del Estado nacional sepa de que se trató aquella guerra, que cada funcionario y funcionaria sepa del valor estratégico de nuestras Islas, que asuma con conciencia la necesidad de levantar la bandera de nuestra soberanía nacional, para que nunca más ningún gobierno de turno se vuelta atrever a desmalvinizar la Causa del pueblo argentino, porque sabemos que más temprano que tarde volverá a flamear la bandera argentina en nuestras Islas Malvinas.

Porque estamos convencidos y convencidas que no entregaremos nuestra soberanía ni la recuperaremos de rodillas; sino que será con un profundo amor a nuestra Patria, a nuestro pueblo y principalmente en honor a nuestros veteranos, veteranas y en la memoria de nuestros caídos en combate defendiendo nuestra tierra.

Suscribirse a:

Entradas (Atom)